Infelizmente o inevitável aconteceu e o último dia do Festival do Rio finalmente chegou.  Foram 10 dias de uma verdadeira volta ao mundo através do alucinante olhar cinematográfico. Assisti obras de diferentes países, como Sérvia, Noruega, México e Líbano e pude ter uma noção do atual panorama internacional.

Foram 10 dias de uma verdadeira volta ao mundo através do alucinante olhar cinematográfico. Assisti obras de diferentes países, como Sérvia, Noruega, México e Líbano e pude ter uma noção do atual panorama internacional.

Além de servir para antecipar tendências, o Festival também serve como uma bela demonstração do que está por vir na futura temporada de premiações. E neste último dia, conferi duas das performances femininas mais marcantes do ano através da grande Natalie Portman, que toma Vox Lux de assalto, e de Keira Knightley, que volta a fornecer uma ótima impressão depois de vários anos investindo no exagero.

Já a saideira foi O Grande Circo Místico, o representante brasileira na corrida por uma vaga no Oscar de Melhor Filme Estrangeiro. Mas a decepção foi inversamente desproporcional à qualidade do filme, que se revelou um dos piores do Festival. Mas o saldo final do Festival eu comentarei num artigo separado, para agora, me aterei às críticas finais:

Colette (Idem) | 4/5 Estrelas

Sidonie Gabrielle Colette foi uma das mais ilustres escritoras da história da França, tendo escrito mais de quatro dezenas de livros e contos, alcançando fama internacional com sua personagem Claudine,  cujas histórias foram verdadeiros best-sellers na época. Entretanto, Colette só recebeu o devido reconhecimento como autora muito tempo depois, já que seu marido Willy era quem assumia a autoria de suas obras.

cujas histórias foram verdadeiros best-sellers na época. Entretanto, Colette só recebeu o devido reconhecimento como autora muito tempo depois, já que seu marido Willy era quem assumia a autoria de suas obras.

Iniciando a narrativa em 1893, com Colette (Keira Knightley) vivendo ainda no interior da França, o filme conta a origem da escritora desde o início de seu relacionamento com Willy (Dominic West), um crítico teatral de prestígio que escrevia contos nas horas vagas, até sua ascensão na sociedade, quando suas ambições ficaram grandes demais para serem escondidas sob a sombra do marido.

Colette é vivida por uma Keira Knightley bem distante de suas habituais caretas e maneirismos exagerados, retomando o caminho das boas performances, de onde se desviou após o excelente Desejo e Reparação. Aqui, Knightley compõe Colette como uma moça doce e repleta de energia, que aos poucos vai abandonando a inocência e a submissão, quando se transforma numa mulher cheia de personalidade e cansada dos abusos do marido. Essa transição é retratada com habilidade pela atriz britânica, que demonstra talento ao convencer tanto como a jovem do interior, como mulher forte e estabelecida na metrópole.

Já Dominic West, um ator talentoso, mas normalmente subestimado em função de uma carreira dominada por papéis unidimensionais, tem a rara oportunidade de encarnar uma figura complexa. Willy é um artista que não cansa de esbanjar sua cultura através de uma retórica de vocabulário rebuscado e uma lábia invejável, o que lhe possibilita equilibrar-se entre a fachada de prestígio que ostenta na alta sociedade e o homem de atitudes moralmente questionáveis e que vive sempre financeiramente apertado.

E o roteiro é hábil ao não transformar Willy num vilão, possibilitando que o público entenda suas motivações, mesmo que estas sejam, no mínimo, polêmicas. Afinal de contas, estamos falando de um homem que justifica o adultério como algo “que todo homem faz”, e que sequer consegue cumprir a promessa de dedicar-se exclusivamente à Colette, sua esposa. Para piorar, ele a obriga a escrever “no mínimo quatro horas por dia”, a fim de cumprir prazos deliberadamente assumidos com seu editor. Aliás, ele chega até mesmo a trancafiar Colette num quarto quando esta se diz cansada, condicionando sua saída ao avanço na escrita de seu próximo livro.

E por falar em livro, a falta de caráter de Willy atinge o ápice com sua decisão de excluir o nome da esposa (e verdadeira autora) como responsável pelas histórias de Claudine. O motivo para tamanho descaramento também escancara um machismo revelador, com a alegação de que “a sociedade jamais aceitaria que essas histórias viessem da mente de uma mulher” ou, pior, “você escreve para homens”, chegando ao ponto de repreender Colette por um estilo “feminino demais”.

Esse cenário misógino serve como o gatilho perfeito para a independência de Colette, que resolve dar um basta nessa situação ao abraçar a liberdade, que é ilustrada com os crescentes impulsos homossexuais que a personagem apresenta e que são encarados com surpreendente leveza por Willy, num esforço que humaniza o errante personagem. Em contrapartida, West e o roteiro falham ao não elaborarem uma transição adequada a Willy, que se entregas a arroubos de fúria e assume posturas abruptas demais que não condizem com sua imagem inicialmente construída.

Ainda na seara das imperfeições, a produção jamais justifica a recorrente falta de dinheiro do casal principal, mesmo com a prosperidade conquistada com os livros de Claudine. Sim, aqui e ali Colette e Willy sugerem um gasto excessivo, mas os lucros obtidos com a venda de suas obras são tão expressivos que o roteiro encontra sérios problemas para ilustrar essas despesas exponenciais. Com isso, não conseguimos entender os motivos que levam o casal a frequentemente declarar-se à beira da falência. Colette também demonstra certa negligência ao ignorar a família da protagonista justamente quando esta assume publicamente sua homossexualidade. Nesse ponto, não há questionamentos e a produção foge covardemente dos desafios que a escritora obviamente enfrentou.

Felizmente, a deliciosa trilha sonora composta pelo estreante Thomas Adès ajuda na construção de uma atmosfera sempre irresistível e que faz de Colette uma cinebiografia de época que se afasta das abordagens frias e excessivamente formais de obras semelhantes. Parte desse sucesso deve ser atribuído à direção segura de Wash Westmoreland (Para Sempre Alice) , que mantém a câmera quase sempre em movimento, e à montagem precisa de Lucia Zucchetti (A Rainha) responsável por um ritmo ágil e que não cai nem mesmo com a abundância de diálogos.

Enquanto isso, o designer de produção Michael Carlin repete seu excepcional trabalho em A Duquesa, construindo cenários absolutamente fiéis à época em que o filme se passa, conferindo personalidade também às cenas internas, ao passo que os figurinos assinados por Andrea Flesch (O Duque de Burgundy), embora discretos e nada luxuosos, jamais comprometem a narrativa, contribuindo para refletirem seus personagens, como Colette, que inicia a história com vestidos conservadores e de tons pasteis e termina com trajes masculinos e de tons escuros.

Competente ao retratar uma época conservadora e dominada por valores machistas, Colette é uma cinebiografia de época deliciosa de assistir e que se beneficia imensamente de uma performance inspiradíssima de Keira Knightley.

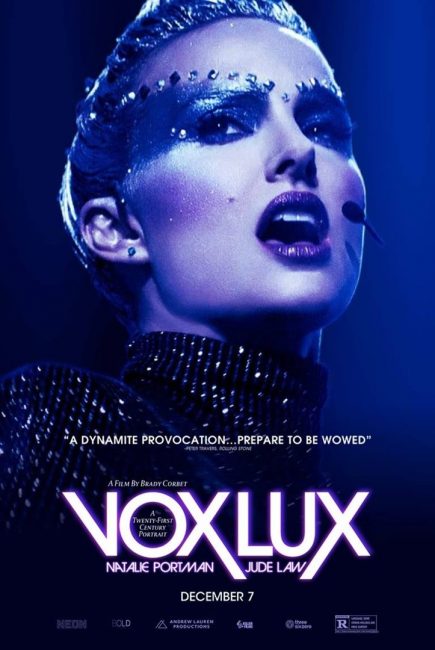

Vox Lux (Idem) | 3.5/5 Estrelas

O culto à celebridade não é nenhuma novidade, embora tenha alcançado níveis elevados na atualidade. Graças à necessidade cada vez maior da juventude por ídolos, vivemos uma época em que as câmeras deixaram de lado o papel de exclusividade em eternizar momentos, para se tornarem instrumentos que colocam em xeque a privacidade das figuras públicas, que têm suas vidas expostas como em gôndolas de supermercados. Por outro lado, cabe um questionamento: Figuras públicas devem ter privacidade? A privacidade é uma utopia para aqueles que atingem o estrelato?

xeque a privacidade das figuras públicas, que têm suas vidas expostas como em gôndolas de supermercados. Por outro lado, cabe um questionamento: Figuras públicas devem ter privacidade? A privacidade é uma utopia para aqueles que atingem o estrelato?

Lidando com isso, Vou Lux nos apresenta a Celeste (Natalie Portman), retratada como uma super estrela do calibre de uma Lady Gaga (ou Madonna, para os mais velhos), por exemplo. Sua vida, por outro lado, nem sempre foi de privilégios e sua carreira só decolou depois de uma tragédia, quando foi a única sobrevivente do massacre que ocorreu em sua escola de música. Depois de uma penosa recuperação, a garota, que sempre exibiu talento, utilizou sua exposição na mídia como escada, chamando a atenção de um consagrado produtor (Jude Law), que a transforma rapidamente numa artista campeã de vendas e extremamente midiática. Celeste é uma daquelas jovens que enriquecem rapidamente, tornando-se uma figura grande demais para ser controlada, o que passa a lhe render problemas recorrentes até a fase adulta.

Dividida em atos nomeados como referências bíblicas (gênesis, pré-gênesis), a história escrita por Brady Corbet (traça uma curiosa ligação que remete à própria mente de Celeste, já que é possível enxergar um comentário sobre o culto à celebridade, mas também à visão da artista sobre sua imagem perante ao público, afinal ela não admite ser tratada de uma forma inferior, assumindo uma postura quase divina. Cá entre nós, ela não é diferente de muitas artistas da atualidade.

Interpretada por Raffey Cassidy enquanto jovem, Celeste possui um carisma cintilante, mas é seu talento como cantora que acaba lhe revelando uma faceta midiática irresistível aos tabloides. O problema é que sua relação de altos e baixos com a irmã acaba moldando seu caráter e lhe deixando vulnerável à exposição. Cassidy faz um trabalho acima do aceitável, sendo hábil ao transmitir a força de sua personagem sempre de forma convincente e segura, brilhando igualmente nas sequências musicais.

Por outro lado, Vox Lux sobe de patamar quando Natalie Portman entra em cena para interpretar Celeste em sua versão adulta. Dona de uma presença inebriante, Portman domina todas as cenas e ofusca todos ao seu redor. Investindo numa composição rica que inclui uma dicção anasalada e uma linguagem corporal estilizada, a atriz vencedora do Oscar faz de Celeste uma personagem avassaladora. Absolutamente eficaz ao retratar os dramas da personagem, Portman faz de Celeste uma mulher visivelmente atormentada por fantasmas do passado, o que lhe confere um ar frágil e vulnerável escondido por trás da máscara de ícone pop sempre sobre um pedestal. Essa composição transforma a “Celeste Adulta” numa figura gigantesca e fascinante, e Natalie Portman é um show à parte.

Além de roteirista, Brady Corbet (A Infância de um Líder) assume a direção do projeto com mão pesada, determinado a uma abordagem diferente que confere um estilo singular a Vox Lux, a começar pela curiosa disposição dos créditos que iniciam e encerram a projeção. Além disso, Corbet investe numa estética quase psicodélica que, embora soe pontualmente como algo pretensioso, funciona em sua intenção de buscar o diferente, refletindo a personalidade de Celeste. Para isso, Corbet conta com um design de produção inspirado, que corrobora a pretensão de construir uma obra que subverte o subgênero biográfico (mesmo que ficcional).

Por outro lado, o excesso de saltos temporais prejudica o desenvolvimento da trama, numa estratégia onde cria-se imensa lacunas a serem preenchidas aos poucos. Só que nem todas as respostas são fornecidas e acontecimentos importantes para a história e, principalmente para a trajetória dos personagens, são apenas mencionados em conversas, como o nascimento da filha de Celeste (jamais conhecemos o pai da criança) e um acidente com vítimas, por exemplo.

Já as canções, todas compostas pela cantora Sia, funcionam e ganham personalidade na voz estridente de Natalie Portman, que assume com gosto a persona de cantora pop. Vale ressaltar, porém, que no quesito musical, Vox Lux acaba ficando atrás de Nasce Uma Estrela, por exemplo, uma obra semelhante e que apresentou composições muito superiores. Mesmo não sendo marcantes, as obras de Celeste não comprometem o resultado final.

Encarnando o agente de Celeste, Jude Law (Animais Fantásticos: Os Crimes de Grindewald), um ator talentoso e sempre interessante, é eclipsado pela performance arrebatadora de Natalie Portman, mas ganha tempo de tela o bastante para construir um homem de modos contidos e investir numa voz grossa e pesada que surgem como um belo contraste à extravagância de Portman.

Voltando à questão inicial, Vox Lux faz questão de frisar seu discurso sobre o endeusamento das figuras públicas do meio artístico, através de diálogos expositivos como o que coloca Celeste comparando seu trabalho ao Novo Testamento, ou nas perguntas da imprensa. Mas o fato é que nem todo mundo está preparado para a vida sob os holofotes da fama e Celeste mostra através de seu comportamento mimado e arrogante que o número de fãs é inversamente proporcional ao seu despreparo.

Reservando um show apoteótico ao clímax da narrativa, Vox Lux termina basicamente assinando, metaforicamente, uma carta de recomendação de Natalie Portman ao Oscar de Melhor Atriz, jogando luz sobre uma performance tão eletrizante quanto àquela vista em Cisne Negro. Aqui, a israelita parece estar possuída durante o número musical final, quando Celeste mostra seus movimentos e sua presença de palco.

Esteticamente vibrante em seu desenvolvimento e beneficiado por uma atuação absurdamente espetacular de sua protagonista, Vox Lux escorrega nos anseios vorazes de seu inexperiente diretor/roteirista, mas entrega uma experiência exótica e de impacto, comentando sobre um assunto milenar e que nunca sai de moda.

O Grande Circo Místico (Idem) | 1.5/5 Estrelas

Figura emblemática do cinema brasileiro, Cacá Diegues (hoje Carlos Diegues) é responsável por um número considerável de obras que marcaram o imaginário popular (Xica da Silva, Bye Bye Brasil e Tieta do Agreste são apenas alguns exemplos) além de ter sido um dos fundadores do Cinema Novo. Porém, uma vez estabelecida a importância de Diegues para o cenário cinematográfico nacional, é preciso reconhecer que faz muito tempo que não o vemos comandando uma obra digna de nota. O Grande Circo Místico não muda esse panorama.

importância de Diegues para o cenário cinematográfico nacional, é preciso reconhecer que faz muito tempo que não o vemos comandando uma obra digna de nota. O Grande Circo Místico não muda esse panorama.

Contando uma história que se inicia em 1910 até chegar ao século XXI, o roteiro encontra no circo que dá nome à produção uma âncora narrativa para o desfile de inúmeros personagens e tramas paralelas. Entre os que chegam e os que se vão, porém, Celaví (Jesuíta Barbosa) é o único que permanece, imune aos efeitos do tempo.

Podendo ser interpretado como uma espécie de “alma” do Circo, Celaví é o personagem mais interessante, muito mais pelo carisma de Jesuíta Barbosa do que por qualquer outra coisa. Até porque, o roteiro não demonstra o menor interesse em desenvolvê-lo, o que é uma pena. Aliás, nenhum personagem é evoluído a contento.

Pior do que as figuras opacas que povoam a narrativa são os significados que estas carregam. O machismo sem resistência, resultando em mulheres que surgem apenas como instrumentos sexuais, prontas para o prazer carnal, seja ele consensual ou não. E a nudez despropositada, aliada a planos bizarros que exploram o corpo feminino, pintam um retrato fetichista da obra.

O sexo, diga-se de passagem, é elemento recorrente no desenrolar da história, representando um elo entre os vários saltos temporais que se revela muito mais eficiente do que Celaví, algo que acho difícil crer ter sido planejado pelo roteiro, que parte do nada rumo a lugar nenhum. Não sentimos sequer um envolvimento dos artistas com o picadeiro, e o script falha ao negligenciar a falência do circo como entretenimento.

Em compensação, o design de produção enche os olhos, com uma ambientação fiel à natureza circense, abusando das cores para retratar aquele universo. Até mesmo as sequências mais complexas, como as que envolvem leões ou acrobacias no trapézio, soam convincentes, ainda que sem brilho. Já a fotografia investe numa paleta esverdeada que acompanha toda a narrativa, fazendo uma combinação pontualmente eficiente sempre que Bruna Linzmeyer aparece em cena com seus olhos inebriantes.

Por fim, a experiência de Carlos Diegues pode ser sentida a cada plano, com movimentos de câmera sempre seguros e sem apelar para firulas estéticas. Por isso, é uma pena que sua expertise seja desperdiçada numa história que além de não possuir um norte, promove valores questionáveis.

E acredite se quiser, caro leitor, esse foi o filme escolhido para representar o nosso país na corrida rumo a uma indicação ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro, numa temporada com obras expressivamente superiores, como Benzinho, Yonlu e o excepcional Aos Teus Olhos (vencedor de três prêmios no Festival do Rio 2017).

Para um filme que se propõe a retratar a cultura circense, O Grande Circo Místico não possui o menor resquício dessa magia que por muito tempo cativou plateias de todos os lugares, soando muito mais como um tórrido e convoluto conto machista que a utiliza como fetiche.

Comments are closed.