Neste terceiro dia do festival, tive a tremenda sorte de encaixar na programação dois filmes que se complementam a respeito do homossexualismo.

Enquanto o documentário “Longe da Árvore” aborda essa questão através do depoimento de um gay que finalmente desistiu de tentar ser quem não é, “O Mau Exemplo de Cameron Post” mostra uma adolescente sendo mandada para um retiro evangélico a fim de curar sua APMS (atração por pessoas do mesmo sexo).

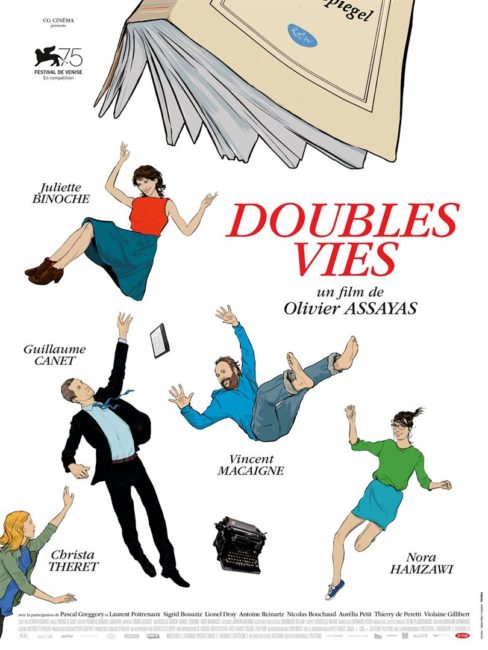

E foi só reclamar da qualidade dos filmes de ontem que hoje fui presenteado com quatro ótimos filmes. “A Culpa” (que representa a Dinamarca no Oscar) e “Vidas Duplas” (o novo de Olivier Assayas) completam esta belíssima lista. Vamos às críticas:

Vidas Duplas (Double Vies) | 4/5 Estrelas

Olivier Assayas é o tipo de cineasta que mesmo em descanso é capaz de construir uma obra acima da média. Afinal, Vidas Duplas é tido pelo realizador francês como um filme descompromissado, um respiro entre projetos densos.  Também, pudera, estamos falando do diretor de Personal Shopper, Acima das Nuvens (ambos com Kristen Stewart), Depois de Maio e a premiada minissérie Carlos. Todos feitos em sequência, vale ressaltar.

Também, pudera, estamos falando do diretor de Personal Shopper, Acima das Nuvens (ambos com Kristen Stewart), Depois de Maio e a premiada minissérie Carlos. Todos feitos em sequência, vale ressaltar.

Escrito e dirigido pelo próprio Assayas, a trama aborda uma variedade de questões que sempre terminam num caloroso debate sobre o papel da tecnologia na sociedade. Enquanto Alain (Guillaume Canet) é um editor literário que se recusa a aceitar a transição de livros físicos para e-Books, sua esposa Selena (Juliette Binoche) é uma atriz consagrada que se mostra desconfortável com os papéis que recebe na indústria, invariavelmente tendo de atuar em produções escapistas, contrariando sua visão artística.

Entre casos extraconjugais e debates regados à vinho, a história, de fato, reflete o descompromisso bradado por Assayas, mas que se destaca pelo talento do cineasta em manter os diálogos na linha. Sobram críticas ao twitter e à crescente desvalorização da arte, que na visão classicista de Alain jamais deveria ceder à modernidade. Casais se confundem, se traem e agem como se nada tivesse acontecido. E não acontece mesmo, pois todos parecem cientes das traições, mas se colocam numa posição superior à situação. Aqui, são todos maduros o bastante para saberem que casos não são tão duráveis quanto um casamento e até reconhecem a infidelidade como forma de manter o interesse de casamentos duradouros.

Dessa forma, Assayas brinca com o espectador, tecendo uma teia perfeita onde os personagens se entrelaçam e desentrelaçam à nossa vista, nos distraindo com divagações espirituosas sobre a decadência representada por alguém disposto a atuar em Velozes e Furiosos por exemplo. Há, até mesmo, uma impagável brincadeira com Star Wars: O Despertar da Força, que só rivaliza com uma ácida piada envolvendo A Fita Branca (que retrata a ascensão do nazismo).

A câmera desleixada de Assayas mal se movimenta em cena, deixando que os atores canalizem cada segundo de nossa atenção. É possível notar uma preocupação com a escrita, verbalizada por um diálogo que profetiza o fim de minha amada profissão. “Por que confiar na opinião de um crítico se um algoritmo será capaz de recomendar exatamente o que queremos?”, indaga certo personagem, sem entender que ela mesma já respondeu.

No final, os personagens mal percebem que a comunicação do futuro, fadada à impessoalidade, jamais substituirá a boa e velha conversa à beira-mar ou aquela conversa alcoolizada até a madrugada. São momentos como esses, que precedem um trivial gesto de tirar 5 aparelhos eletrônicos da tomada, que recarregam nossas baterias e conduzem nossas relações.

Longe da Árvore (Far From the Tree) | 4/5 Estrelas

“O que curar e o que celebrar?”

Eis uma questão que parece feita sob medida para tentar detectar algumas características que nos definem como humanos. Partindo de uma premissa que começa nos apresentando a crianças que se desenvolveram de forma diferente daquela esperada por seus pais, o documentário dirigido por Rachel Dretzin nos coloca no centro de famílias de portadores de Síndrome de Down, autistas, anões e até mesmo um assassino. Há também Andrew Solomon, autor do livro que inspirou o filme e que narra sua trajetória de aceitação como homossexual.

Rachel Dretzin nos coloca no centro de famílias de portadores de Síndrome de Down, autistas, anões e até mesmo um assassino. Há também Andrew Solomon, autor do livro que inspirou o filme e que narra sua trajetória de aceitação como homossexual.

O fato de serem diferentes é tão determinante assim para construir um relacionamento? Não é possível simplesmente aceitá-los como eles são ao invés de tentar adaptá-los à nossa mediocridade? Perguntas como essas são respondidas de forma leve e nada manipuladora, de um jeito em que a empatia faça todo o trabalho emocional por nós, sem precisar recorrer a uma trilha sonora melosa ou a uma montagem tendenciosa.

Essa abordagem torna mais fácil a tarefa de abordar pessoas que são encaradas como verdadeiros párias pela sociedade. Uma pessoa com nanismo, por exemplo, se mostra exausta com as tentativas de cura que lhe são sugeridas. Pois aos olhos de estranhos, é difícil e até surpreendente que ela possa ser, de fato, feliz. Infelizmente, isso revela muito mais a respeito da nossa sociedade e nossos valores equivocados do que sobre aqueles supostamente diferentes.

Através de depoimentos comoventes, percebemos que não é a estatura de uma pessoa ou um cromossomo a mais que serão capazes de determinar o caráter de alguém. Somos todos humanos, afinal. A necessidade de amar e ser amado é tão normal como o respeito que se deve ter por qualquer um, e é isso que nos torna humanos. Ou há quem seja imune a emoções?

A estrutura, no entanto, enfrenta problemas para encaixar todos os personagens, o que resulta num ritmo irregular que quebra o dinamismo lá pelo terceiro ato. Por outro lado, as imagens de arquivo trazem ainda mais humanidade àquelas pessoas e facilitam a conexão com o espectador. Simplesmente não há como não admirá-las.

“Me sinto como um tigre dentro de uma jaula” diz Jack, o menino autista, logo após comprovar que sua dificuldade com a fala não significa falta de inteligência: Ele percebe e entende tudo ao seu redor, só não é capaz de se comunicar sem o auxílio de um aparelho. E há um momento especialmente tocante envolvendo sua mãe ao finalmente se dar conta de que seu filho a entende. Momentos como esse são recorrentes e acumulam-se até o último plano.

Porém, é o drama de Andrew que acaba sendo o elo entre as histórias, ganhando atenção especial. Sem conseguir explicar que não se trata de uma “opção”, Andrew conta que chegou a apelar para uma espécie de cura, na esperança de passar a sentir atração por mulheres. É palpável seu desespero por tentar adequar-se, não somente aos padrões da sociedade, como principalmente os de sua família. Isso revela a estupidez de boçais como o deputado Marco Feliciano e seus partidários, que insistem em encarar a homossexualidade como uma escolha consciente ou uma doença a ser combatida. “Eu jamais escolheria um caminho de dor e solidão”, diz Andrew em certo ponto.

Por isso, ao invés de buscar uma “cura”, porque não aceitar nossos co-habitantes da Terra como realmente são? Todos buscam a felicidade, de um jeito ou de outro. Aliás, todos buscam felicidade ao seu próprio modo e não cabe a ninguém julgar isso. Que obras como Longe da Árvore ainda sejam relevantes e necessárias, só ratificam que ainda temos muito a evoluir.

Culpa (Den Skyldige) | 4.5/5 Estrelas

Filmes que se passam numa única locação não são nenhuma novidade. Hitckcock já havia feito um em 1948, o clássico Festim Diabólico. Ainda tivemos o seminal 12 Homens e uma Sentença e produções mais recentes, como  Por um Fio, Enterrado Vivo e Locke. Este último guarda algumas semelhanças com Culpa, representante dinamarquês no Oscar. Se naquela produção acompanhávamos o personagem de Tom Hardy efetuando incontáveis ligações durante uma viagem de carro, em Den Skyldige (no original) vemos um dia da vida de um telefonista da polícia.

Por um Fio, Enterrado Vivo e Locke. Este último guarda algumas semelhanças com Culpa, representante dinamarquês no Oscar. Se naquela produção acompanhávamos o personagem de Tom Hardy efetuando incontáveis ligações durante uma viagem de carro, em Den Skyldige (no original) vemos um dia da vida de um telefonista da polícia.

De Asger (Jakob Cedergren), o telefonista, só sabemos que é um policial afastado das ruas por algum problema recente. De resto, temos as mesmas informações que ele e somos convidados a embarcar em sua rotina que, após emergências pouco importantes, é sacudida pela ligação de uma mulher que está sendo sequestrada pelo marido. Contar mais que isso estragaria a experiência. O forte de Culpa é justamente o mistério.

Claro que grande parte da eficácia do projeto depende da performance de Jakob Cedergren, que praticamente passa o filme todo sozinho ao telefone. De frente para o computador de monitor duplo e usando fones de ouvido, ele gradualmente vai substituindo a dicção mecânica típica de seu trabalho por um tom de voz que mal esconde sua ansiedade crescente. E Cedergren é brilhante ao transmitir todo o turbilhão de emoções pelo qual Asger passa em sua epopéia solitária.

E a direção precisa do estreante Gustav Möller não deixa a peteca cair, mantendo o ritmo sempre acelerado sem precisar recorrer aos cortes frenéticos e dedicando sua lente ao expressivo rosto de Cedergren. O cineasta também permite que pequenos gestos do ator sejam notados, ilustrando inquietação, nervosismo e até dispersão. O êxito é tamanho que não duvido que Möller seja convidado em pouco tempo para comandar alguma produção hollywoodiana.

Entretanto, o que salta aos olhos mesmo é a capacidade ímpar de Culpa em provocar tensão e manter o interesse do espectador com uma trama movimentada apenas por alguém sentado num escritório ouvindo ações por telefone. Aqui cabe mais uma citação ao mestre Alfred Hitchcock que costumava dizer que o melhor amigo do suspense é a imaginação. “Não há nada mais aterrorizante para o espectador do que sua própria imaginação”, dizia ele. E Gustav Möller segue isso à risca, com um roteiro que deixa absolutamente toda a ação apenas na mente do espectador.

Carros capotam, batidas policiais são efetuadas, perseguições acontecem… Tudo isso ilustrado pelo irrepreensível design de som, que confere credibilidade às conversas de Asger. Essa falta de informação visual é a chave para a tensão e a ansiedade do espectador, que à essa altura do campeonato está agarrado à poltrona do cinema à espera do desfecho que, vale todo o investimento.

Pois o roteiro (também de Möller) trabalha bem o fato de que naquela situação não conhecemos as pessoas com quem falamos e nem sabemos suas intenções. Como julgar o caráter de alguém pela voz? Ela está falando a verdade ou está mentindo? O que está realmente acontecendo? Perguntas, perguntas e mais perguntas que são respondidas paulatinamente e em grande estilo.

Contando também com um ótimo design de produção, o longa utiliza as cores frias para construir o ambiente de trabalho de Asger, adotando uma agradável fotografia de tons azulados que acompanha a narrativa até o início do terceiro ato, quando cede espaço para o vermelho numa cena chave tão orgânica quanto bem construída.

Pecando apenas com uma implausível sequência onde ninguém do escritório parece escutar o que acontece numa determinada cena (ou são surdos ou simplesmente ignoraram), Culpa é pura magia cinematográfica, extraindo emoções genuínas com um material limitadíssimo, mas brilhantemente usufruído.

O Mau Exemplo de Cameron Post (The Miseducation of Cameron Post) | 4.5/5 Estrelas

Pode não parecer, mas estamos em 2018. Ainda vivemos numa época onde a religião exerce grande influência na sociedade, pregando dogmas e alimentando o retrocesso. Acredite, não estamos na Idade Média.  Estamos num ponto de nossa História onde homossexuais mal tem liberdade para circularem nas ruas. Pior, a homossexualidade ainda é tratada como doença e a Bíblia segue mais influente do que nunca. Mas não se esqueça: estamos em 2018.

Estamos num ponto de nossa História onde homossexuais mal tem liberdade para circularem nas ruas. Pior, a homossexualidade ainda é tratada como doença e a Bíblia segue mais influente do que nunca. Mas não se esqueça: estamos em 2018.

Se não vivêssemos nesse mundo, poderíamos facilmente acusar “O Mau Exemplo de Cameron Post” de inverossímil, ou surreal de mais para acreditarmos. Mas infelizmente nós vivemos e a história de Cameron, uma adolescente que é mandada para um retiro evangélico para curar sua APMS, é um retrato perfeito da atualidade.

Vivida por uma Chloë Grace Moretz de volta às boas performances, Cameron Post é uma típica estudante de ensino médio. Nem rebelde, nem recatada, Cam (como é conhecida) passaria o resto do ano letivo despercebida pelos corredores de sua escola. Tendo perdido os pais muito cedo, ela é obrigada a viver com tutores tão conservadores que mais parecem ter saído de uma Igreja Evangélica brasileira. Claro que a carolice deles é maior que a inteligência e, sem a menor compaixão, entregam-se à estupidez de tentar frear os impulsos lésbicos da moça, pega no flagra por um dos seus amigos.

Nesse ponto, a trama dá uma guinada e passamos a acompanhar o cotidiano de Cam no tal God’s Promise, que é comandado pela Dra. Lydia Marsh (Jennifer Ehle) e pelo reverendo Rick (John Gallagher Jr.) um ‘ex-gay’ cujo processo de ‘desgayzação’ se deu nessa mesma instituição. A partir daí, as gargalhadas se tornam inevitáveis, já que o discurso de Marsh e Rick são adaptações fiéis daquilo que se houve em programas evangélicos e cultos por aí. Ou seja, o filme mal precisa se esforçar para elaborar piadas, pois as pérolas disparadas pelos ‘doutores’ (doutores em quê mesmo?) já são suficientemente hilárias.

Mas para não descambar ao escárnio absoluto, as performances de Ehle e Gallagher Jr. são importantíssimas: ele, por exemplo, mantém a pose de ‘pastor da galera’, investindo numa composição que transmite sinceridade nos gestos de Rick. Teria ele submetido-se a uma lavagem cerebral? Isso é pouco relevante para alguém que parece realmente acreditar no que diz e pratica, ao passo que Ehle investe numa postura de autoridade que flerta o tempo todo com a caricatura, através de um figurino de cores fortes e cortes formais e um modo de falar pedagógico que contradiz sua disciplina quase militar.

Já Chloë Grace Moretz, a eterna Hit-Girl, mostra-se disposta a colocar sua carreira de volta nos trilhos. Depois de decepções como o patético A 5ª Onda e o desnecessário remake de Carrie: A Estranha (que ganha uma piada aqui), Moretz entrega-se a um papel desafiador, demonstrando uma segurança admirável mesmo diante de frases tão estapafúrdias (note sua expressão ao ouvir as bizarrices religiosas. Aliás, ela retoma o carisma que a consagrou em Kick-Ass, além de lidar bem com as sequências mais densas (a conversa secreta ao telefone) e aquelas mais leves (o show ao som do rádio). Vale destacar também seu despudor nas cenas mais calientes.

Mesmo com ótimas atuações, o grande destaque de O Mau Exemplo de Cameron Post é, sem sombra de dúvida, o seu roteiro. Adaptado do livro de Emily M. Danforth pela própria diretora Desiree Akhavan ao lado de Cecilia Frugiuele, o script usa e abusa do deboche para alfinetar a postura dos fundamentalistas. “Você sabia que os canibais comem aqueles que admiram?” Dispara Marsh em certo instante para tentar substituir o amor por uma espécie de inveja por uma qualidade faltante. As outras frases de efeito deixarei de comentar para não estragar as risadas.

O humor também é utilizado para ironizar certos dogmas clássicos (“o autoprazer é pecado”), porém certos diálogos provocam pouco mais do que asco, como aquele em que Marsh compara homossexuais a drogados (“Você aceitaria que drogados fizessem uma parada?”. E o que dizer da patética iniciativa de só permitir músicas “de louvor ao Senhor”, que legitima a vigilância absoluta que ainda inclui revistas de bolsas? Pior do que isso, só a invasão de privacidade representada pelo autoritarismo da instituição em interceptar cartas antes de entregá-las aos jovens.

Sem deixar de ilustrar a tradicional hipocrisia desse tipo de pessoa, há dois ótimos momentos em que uma jovem carola interpela outra personagem por esta estar furtando uma fita cassete, (não com argumentos lógicos, mas sob a alegação de que ‘isso é pecado’), apenas para, mais tarde, entregar-se ao ‘pecado’ de dar um amasso em outra garota. Isso me faz lembrar de Nietzsche, que condenava o tal ‘pecado’: as pessoas só não fazem coisas erradas por existirem leis e dogmas. Afinal, se uma pessoa precisa de um dogma para fazer o que é certo, boa coisa ela não deve ser.

Atribuindo a ignorância como o alicerce daquela instituição, O Mau Exemplo de Cameron Post, evita a tentação de demonizar aquelas pessoas que, aparentemente, estão (tentando) fazer a coisa certa (nesse contexto, “coisa certa” é aquilo de acordo com o que foi escrito há séculos atrás, é claro). Nem que para isso tenham que praticar abuso moral, cercear a liberdade ou violar a privacidade de jovens inocentes. A ignorância é mesmo uma bênção?

1 Comment

Pingback: O Cinema em 2018: Os melhores e os piores filmes do ano