Um documentário sobre moderação de conteúdo na internet, uma distopia pretensiosa e vazia, e um poético romance de época. Esse foi o quarto dia do Festival do Rio 2018. Eis as críticas:

The Cleaners (Idem) | 3.5/5 Estrelas

Atualmente, de 3 bilhões de pessoas acessam a internet, consumindo e produzindo conteúdo através das mídias sociais que incluem Twitter, YouTube e, claro, o Facebook.  Ferramentas quase indispensáveis no cotidiano da sociedade, os três fazem parte de um fenômeno sem precedentes, graças à globalização e à tecnologia. Mas tamanha facilidade de acesso a informações pode representar uma faca de dois gumes. Partindo do princípio de que nem tudo que é postado permanece eternamente postado, há os chamados “Cleaners”, profissionais contratados como moderadores de conteúdo ou, a grosso modo, os responsáveis pela exclusão de material da internet. Os diretores Hans Block e Moritz Riesewick ouviram alguns desses Cleaners, que detalham o cotidiano desse curioso trabalho.

Ferramentas quase indispensáveis no cotidiano da sociedade, os três fazem parte de um fenômeno sem precedentes, graças à globalização e à tecnologia. Mas tamanha facilidade de acesso a informações pode representar uma faca de dois gumes. Partindo do princípio de que nem tudo que é postado permanece eternamente postado, há os chamados “Cleaners”, profissionais contratados como moderadores de conteúdo ou, a grosso modo, os responsáveis pela exclusão de material da internet. Os diretores Hans Block e Moritz Riesewick ouviram alguns desses Cleaners, que detalham o cotidiano desse curioso trabalho.

À primeira vista, Block e Riesewick parecem empolgado com o material apurado, atirando orgulhosamente diversos dados informativos no colo do público, com o trunfo de terem obtido autorização para publicar trechos originais dos emails trocados com os Cleaners. “Sem nós, a internet seria uma bagunça”, comenta um desses profissionais, que prefere não ser identificado. E seria mesmo, mas que critérios são observados antes de determinar a exclusão de algo?

Essa área cinzenta, como mostrado através de imagens reais do depoimento de figuras poderosas do Facebook e do Google, está longe de alcançar unanimidade. Afinal, os Cleaners são pessoas comuns que passam o dia inteiro assistindo a vídeos e acessando imagens com o objetivo de bater a cota de 25 mil arquivos até o final do expediente. O Facebook e o Google até negam que possuam moderadores de conteúdo, e legalmente não possuem mesmo, já que eles são funcionários de uma empresa terceirizada localizada nas Filipinas. Que essa empresa esteja ligada aos dois gigantes da internet, é apenas um detalhe.

Com dados acachapantes capazes de provocar um choque de realidade no espectador, The Cleaners mostra os dois lados da moeda, dando voz àqueles que excluem e também aos responsáveis pelo material excluído. Assim, alguém que faz a cobertura fotográfica de guerras, por exemplo, é prejudicado pelo serviço, que julga inapropriado o material divulgado. A moça que ficou famoso por ter pintado uma caricatura do presidente estadunidense Donald Trump nu e com um pênis minúsculo, sente-se censurada, como se sua obra não fosse reconhecida por seu valor artístico.

É um debate interessante, mas que fica prejudicado pela produção não ter conseguido declarações do Google e do Facebook, fazendo com que fiquemos sem a versão de um lado da história. O roteiro até tenta contornar esse problema, trazendo a maior rede social para o centro do debate, mas no afã de demonizar a empresa de Mark Zuckerberg, distrai-se e foge da questão principal, escanteando os Cleaners, que por sua vez, tentam vender o peixe deles com frases de impacto como “somos como policiais, protegemos os usuários”, deixando para o espectador a reflexão sobre o ponto de vista.

A verdade é que toda a questão é subjetiva demais. Inicialmente é possível pensar: Quem são eles para decidirem o que eu devo ou não ver? E é uma indagação pertinente, pois há características culturais, pessoais e até éticas que determinam essa situação. O resultado é rico e tende a provocar calorosas discussões após a sessão. Porém, voltando à questão dos Cleaners, é preciso aplaudir a iniciativa da produção em mostrar os efeitos colaterais do trabalho de moderação.

Uma moderadora, por exemplo, de tanto assistir vídeos pornográficos, acaba sonhando em demasia com pênis de todas as formas, e o moderador de conteúdo terrorista vira um verdadeiro expert em decapitações, sendo capaz de determinar a lâmina e até criticar o corte que é feito. A coisa fica séria, porém, quando um funcionário não consegue lidar com o que vê, o que resulta no suicídio de um dos moderadores, depois de vários pedidos de transferência negados.

Óbvio em sua montagem, que não se envergonha de incluir cenas de moderadores ‘limpando’ roupas ou, pior, mostrando uma batalha de paintball apenas para ilustrar o argumento de um entrevistado que se compara a um sniper à procura do conteúdo a ser deletado, The Cleaners é um documentário que esbanja informação sobre um assunto que deve ser de interesse do mundo inteiro, capturando o histórico momento onde o twitter de um senador aparece logo abaixo de seu nome durante um julgamento ao vivo, ilustrando o crescente impacto das redes sociais nas nossas vidas.

Faltou apenas um moderador para manter o foco no assunto principal…

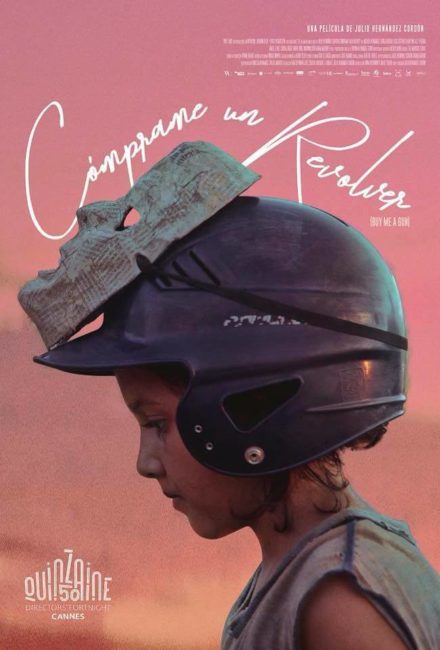

Compra-me um Revólver (Cómprame un Revolver) | 2/5 Estrelas

“Tudo que vai acontecer é real. A sorte é real. O meu pai é real”

Existe um quê de trapaça em colocar uma criança para narrar um drama adulto. A inocência juvenil (com o perdão do trocadilho) desarma qualquer um e, em Compra-me um Revólver, serve como um eficiente contraponto.  Porém (e novamente perdoe o trocadilho), o tiro sai pela culatra no momento que as palavras supracitadas são proferidas, pois colocam em xeque a credibilidade dos fatos e traz subjetividade ao texto.

Porém (e novamente perdoe o trocadilho), o tiro sai pela culatra no momento que as palavras supracitadas são proferidas, pois colocam em xeque a credibilidade dos fatos e traz subjetividade ao texto.

Começando com um letreiro indicando que a história não se passa numa data específica, ficamos sabendo apenas que ela se passa no México, num momento onde o Cartel controla todo o país e não há mulheres. É então que somos apresentados a Huck, uma menina que vive escondida como um menino junto ao pai, para não ser “roubada” (lembre-se que não há mulheres). Os dois moram num trailer próximo a um campo de beisebol, frequentemente utilizado por membros do Cartel e que é administrado por seu pai.

Estabelecendo-se como uma volátil mistura de Filhos da Esperança com Projeto Flórida, o filme passa a seguir Huck em sua rotina diária, brincando com seus amigos e sendo cuidada pelo pai. Os problemas começam a surgir à medida que o tempo passa, mas a história não avança. Nada parece acontecer, além de pequenos eventos pouco relevantes para o progresso narrativo. E o diretor Julio Hernández Cordón não demonstra qualquer sinal de segurança em relação ao caminho a seguir.

Seguiremos a partir do ponto de vista de Huck nesse mundo duro e dominado por figuras malignas? Quais os objetivos do Cartel? O que o pai de Huck planeja fazer? Por quê as mulheres deixaram de existir? O que levou o México a sucumbir ao domínio do Cartel? Quais são os anseios dos personagens? E acredite, eu poderia passar os próximos parágrafos só escrevendo perguntas, que se acumulam e não são respondidas.

Pelo o contrário, Cordón prefere bombardear a narrativa com elementos estéticos que jamais refletem um propósito. Sim, há beleza na fotografia de Nicolás Wong, que aproveita a árida paisagem mexicana para construir belos planos, como aquele que centraliza Huck em contraluz, com o horizonte avermelhado de fim de tarde ao fundo. Porém, sem significados, isso tudo soa como mera firula estilística.

O mais frustrante é ver boas ideias serem apresentadas e logo descartadas. Há um menino que busca recuperar seu braço, amputado pelo Cartel após ser pego roubando. Mas essa triste e trágica subtrama é negligenciada para que outras propostas surjam e sejam esquecidas imediatamente, como a identidade do chefe, que chega a ser citado como uma mulher, por um personagem.

A jovem Huck é fruto de um belo trabalho de interpretação, mas isso não parece chamar a atenção do diretor Cordón, cuja câmera fria e distante está mais interessada em focá-la de costas ou em tomadas aéreas. O pai de Huck também é um tremendo desperdício, sendo jogado para escanteio sem, ao menos, o direito de uma conclusão adequada.

Resta ao espectador desfrutar dos bons momentos resultantes da relação de Hulk e seu pai, cujo amor genuíno quase chega a comover. “Quase”, pois seu desenvolvimento, pra variar, é prejudicado pelo desnorteio narrativo. O maior exemplo disso talvez seja a curiosa cena onde Huck, contra sua vontade e vendo seu pai sofrer, lhe oferece cocaína. Um gesto que, se fosse melhor explorado, provavelmente não teria causado desconforto. Ah, e nem é preciso dizer que não temos ideia da procedência dessa droga.

Encerrando a narrativa de forma abrupta e inconclusiva (a menos que haja a intenção de fazer uma continuação), Compra-me um Revólver começa do nada e não chega a lugar algum, tecendo um mero exercício estético que revela apenas a natureza pretensiosa do roteiro, cujo niilismo soa meramente involuntário.

Guerra Fria (Zimna Wojna) | 5/5 Estrelas

Na Polônia de 1949, Zula (Joanna Kulig) uma moça da zona rural se apresenta a uma rigorosa escola de música. Ela passa no teste, mas ainda não tem ideia de que foi aprovada por Wiktor (Tomasz Kot) aquele que viria a se  tornar o homem de sua vida. Entretanto, o destino parece brincar com o casal, separando-o e reunindo-o ao seu bel-prazer. Um romance vagamente inspirado na história dos pais de seu roteirista/diretor, Pawel Pawlikowski, que ganhou fama internacional com Ida, vencedor do Oscar de Melhor Filme Estrangeiro.

tornar o homem de sua vida. Entretanto, o destino parece brincar com o casal, separando-o e reunindo-o ao seu bel-prazer. Um romance vagamente inspirado na história dos pais de seu roteirista/diretor, Pawel Pawlikowski, que ganhou fama internacional com Ida, vencedor do Oscar de Melhor Filme Estrangeiro.

Despertando curiosidade logo no primeiro minuto ao ser apresentado no incomum formato quadrado de 4:3, Guerra Fria é uma breve relato de um casal dividido pelo amor e pela música. Assim como o inesquecível La La Land – Cantando Estações, ela se torna uma cantora de sucesso e ele, um pianista de prestígio. Porém, o que separa esta produção daquele musical vencedor de 6 Oscars, é o fato de que o casal protagonista, apesar de amargar várias separações, sempre dá um jeito de se encontrar. E mesmo comprometidos, não hesitam em extravasar o amor que os une.

Trata-se de uma obra que ganha tons poéticos graças à linda fotografia em preto e branco, que sublinha a época retratada, e confere um charme a mais às bucólicas paisagens européias do início da Guerra Fria. Todavia, é a condução de Pawel Pawlikowski que dá o toque final, que coloca a cereja no bolo artístico que é Zimna Wojna (no original), através de uma condução precisa. Pawlikowski, compreendendo a estrutura de sua história, é quase um maestro, ditando o ritmo com transições marcantes, sem economizar nos fade outs que enfatizam cada acontecimento emblemático.

O cineasta também faz questão de frisar esses momentos com a intervenção cirúrgica da trilha sonora ou o realce do design de som, compensando os sustos colaterais com a elegância alcançado pela estética. As canções, belamente interpretadas pelo talentoso elenco (especialmente Joanna Kulig) dão um tom que faz o longa-metragem colocar um pé na seara dos musicais, retirando-o sempre que o casal retorna aos holofotes.

Como o casal protagonista, Kulig e Tomasz Kot, constroem uma química baseada na discrepância de personalidades: Zula é geniosa e comunicativa, ao passo que Wiktor é mais contido e sereno. A fagulha provocada pelo conflito resultante é o que torna o casal tão interessante, sendo fundamental para despertar a simpatia do público, mesmo que jamais tomemos conhecimento dos motivos reais por trás de cada separação.

Afinal de contas, Guerra Fria é um filme muito mais sobre sentimentos do que conflitos. O subtexto que dá nome à produção é um mero pano de fundo, perdendo espaço, até mesmo para o humor, que conquista pela simplicidade. Combinando imagem e música, Pawel Pawlikowski cria uma obra essencialmente cinematográfica, mas com o requinte que só a poesia é capaz de oferecer.

Comments are closed.