Todas as franquias cinematográficas sofrem altos e baixos e dois motivos são bem simples: os filmes não são necessariamente pensados como sequências dos anteriores e é bem comum que diferentes profissionais trabalhem nas produções, o que consequentemente implica diferentes resultados, melhores ou piores.

Todas as franquias cinematográficas sofrem altos e baixos e dois motivos são bem simples: os filmes não são necessariamente pensados como sequências dos anteriores e é bem comum que diferentes profissionais trabalhem nas produções, o que consequentemente implica diferentes resultados, melhores ou piores.

O mais sensível é quando diretores e roteiristas imprimem novos conceitos em um universo já concebido e, a meu ver, implica em escorregões, explicações esfarrapadas e longos e enfadonhos diálogos expositivos usados para não deslocar demais a nova produção daquilo que já estava bom (ou ruim).

E o que tem acontecido nos últimos anos com franquias de sucesso tem nome: reboot.

Alguns dão muito certo (como Star Trek e Mad Max), outros não dão certo (como Jurassic World) e alguns ficam aí no meio termo, como é o caso dessa nova aventura de Sarah Connor e o interminável loop de ter um filho com Kyle Reese, que, sem saber do que se trata, volta no tempo com a ordem do próprio filho John de proteger Sarah, ou ele não vai nascer e não vai liderar a resistência contra o domínio das máquinas.

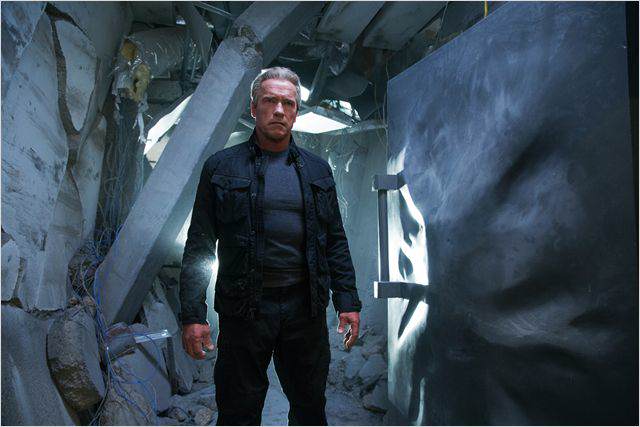

A fórmula é a mesma nessa nova aventura muito bem dirigida em suas cenas de ação por Alan Taylor. A diferença agora é que John Connor (Jason Clarke) surge como o vilão (o que seria um tremendo spoiler se isso já não estivesse claro no poster de divulgação e nos trailers) que também volta no tempo, ambientado agora em 2017, para garantir o plano da Skynet de dominar o mundo. Sarah (Emilia Clarke), Papi (Arnold Schwarzenegger) e Kyle (Jai Courtney) estabelecem uma equipe para salvar o futuro em um filme tão divertido quanto os dois primeiros, bem como problemático tal como os dois últimos.

Se por um lado os roteiristas Laeta Kalogridis e Patrick Lussier acertam ao estabelecer uma nova linha temporal para lhes dar total liberdade narrativa, por outro escorregam ao tentar explicar física quântica na voz do T-800 de Schwarzenegger e de John Connor. Explicações vazias, superficiais e desnecessárias que acabam confundindo mais do que colaborando para a narrativa que é autoexplicativa. Ou seja: T-800 é enviado do futuro para proteger Sarah Connor desde sua infância. Com isso, os roteiristas traçam uma linha do tempo paralela ao filme original de 1984 (as cenas reconstruídas do original são bem legais).

E é o que tenta explicar John Connor quando ele cita “mommentum“, certos eventos vão acontecer, não importa o que mude no passado. Por exemplo, Kyle Reese tem que morrer e John Connor está fadado a ser um salvador. Mesmo em realidades paralelas, os eventos estão traçados nessa linha do tempo. O que muda é o que pode acontecer se existirem dois Kyles na mesma linha ou se John passar a ser o salvador das máquinas em vez de ser o líder da resistência. Essas peculiaridades deixam a nova franquia bem interessante. Só não precisam tentar explicar com diálogos expositivos preguiçosos e pseudocientíficos.

Não é o único problema do roteiro. Com um prólogo pra lá de batido, os roteiristas não se inspiram nada nada e voltam a martelar a ideia de campos de concentração e extermínio com ecos no nazismo. E com tantas viagens no tempo, acabam entregando curtos flash-backs e flash-fowards para explicar como um personagem apareceu aqui e ali.

O reboot perdeu um pouco daquele ar cyberpunk que surgia na cultura pop no começo dos anos oitenta, tudo muito escuro, roupas de couro e com luzes neon pra todo lado. A direção de arte não resgatou essa aura vista no primeiro filme, aproximando muito mais os personagens principais da resistência vista no quarto longa do que de toda arte conceitual sombria do filme de Cameron. Aqui, a cinematografia Kramer Morgenthau ressalta muito mais o aspecto tecnológico do mundo de 2017, usando muito azul e prata para compor dos cenários.

Aliás, esse mundo de 2017 é um problemão no filme. Primeiro que os roteiristas insistem em utilizar as tecnologias atuais para, de certa forma, colocar a nomofobia como porta de entrada para a revolução das máquinas, o que é outro discurso que soa vazio e… estúpido. O Projeto Gênesis é uma tolice desnecessária. Não passa de uma crítica rasa ao nosso comportamento com smartphones. Chega a ser utilizado como count down durante o clímax e ainda assim, visto a maneira que é utilizado, ele mesmo se anula.

Além disso, não há nenhum impacto em como os personagens que viajam no tempo para o futuro (especialmente Sarah) se relacionam com o mundo bem diferente da década de oitenta. E deveria: há um momento em que Sarah precisa utilizar uma tecnologia de biometria para liberar um controle de acesso e não há ali a menor hesitação da personagem diante de algo que supostamente nunca vira. Quer saber? Pensando nessa utilização da internet para domínio global, Ultron é muito mais interessante que a Skynet.

Das interpretações, vale muito rever Arnold (com trabalho de maquiagem bem divertido) no papel de T-800. O ator veterano reinventa o personagem, funciona como principal alívio cômico e estabelece ótima dinâmica com Emilia Clarke e Jai Courtney – que sozinhos conseguiriam pouca expressão, tal como o John Connor nada carismático de Jason Clarke. Funcionam mais ou menos, mas funcionam. O que não funciona nada é o personagem de J.K. Simmons, totalmente desperdiçado nesse filme.

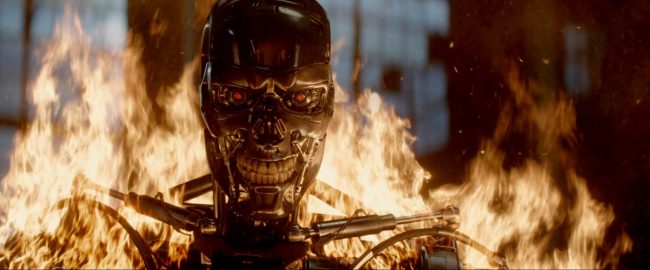

O filme tem efeitos visuais e especiais que garantem a diversão do começo ao fim, além de uma trilha sonora que faz jus aos primeiros filmes, trazendo os acordes graves e retumbantes que marcam a presença do T-800 todas as vezes que ele entra em ação.

Fica sim uma boa promessa para novos filmes. Se pensarmos que Emilia Clarke agora vive uma personagem que tem desde a infância uma vida cheia de intervenções do futuro, podemos esperar tramas complexas e, tomara, inteligentes. É só partir pra ficção científica e parar de querer explicar tudo o que acontece na tela.

Comments are closed.